環境の変化やグローバル競争の激化により、企業においては、原価をより一層早く正確に把握し、原価を改善することの重要性が高くなっています。製造原価において、労務費は重要な項目の1つですが、人件費との違いや算出方法について正しく理解できているでしょうか?このコラムでは、労務費を取り上げ、その概要と効率的で正確な計算方法まで解説します。

目次

1. 労務費とは

労務費とは、製品の製造のために消費した労働力によって発生した原価のことを指します。

詳しく解説していきます。

人件費との違い

「労働力」という説明を聞くと、真っ先に「人件費」が思い浮かぶ方も多いかもしれません。それでは、人件費と労務費の違いはどのようなものなのでしょうか。

人件費は、給与や賞与、各種手当など人を雇用する際に発生する費用のことを指し、労務費より広義の意味を持ちます。会計上、労務費はこの人件費に含まれますが、人件費にはその他にも販売費や一般管理費が含まれます。

販売費は、営業担当員の給与など製品やサービスの販売のために発生した人件費であり、一般管理費は人事や経理など管理部門の人件費を指します。これに対して、労務費は提供する製品やサービスを製造するために発生した、製造部門の人件費を指します。

運送業やIT企業、コンサルティングなどのサービス業においては、製品とはサービスのことを指します。製造業とは異なり、提供サービスには原材料は発生しませんので、必然的に労務費が原価の多くの割合を占めることになります。

直接労務費とは

労務費が、製品の製造にかかった人件費であるならば、製造ラインの従業員の労働時間に対して支払う賃金のことのみを指している、と捉える方もいるかもしれません。

しかし、従業員の雇用によって発生する費用は、労働時間に応じて支払われる賃金の他にも、福利厚生費や通勤手当などの手当も含まれます。そこで、会計上では、製品の製造を直接行う従業員、つまり直接工と呼ばれる人達の製造作業時間に応じて発生した賃金のことを直接労務費と定義し、分けて考えます。

間接労務費とは

これに対して、製造に直接関わらない業務において発生した人件費のことを、間接労務費と分類します。間接労務費には、直接工の福利厚生費や手当、停電などで直接工が製造作業を行えなかった遊休時間と呼ばれる待ち時間の他、直接製造には関わらない、運搬や修理などを行う間接工の賃金や手当、現場監督や事務員の給与が含まれます。

2.労務費の内訳

労務費の内訳は、以下のとおりです。

| ①賃金 | 製造部門で働く従業員の給与 |

| ②雑給 | 賃金とは異なる形態で雇用される、製造部門の労働者の給与 |

| ③従業員賞与手当 | 製造部門の従業員の賞与や通勤手当、扶養手当など |

| ④退職給付手当 | 製造部門の従業員の退職時に発生する退職一時金など |

| ⑤法定福利費 | 企業が負担する社会保険料や労災保険料など |

賃金の金額には、残業や休日出勤に対して支払われる「割増賃金」も含まれます。

また、常時雇用している従業員(正社員・契約社員など)の給与は「賃金」の項目に該当し、パート・アルバイトの給与やフリーランスへの外注コストなどは「雑給」に該当します。

なお、製造部門の従業員に関しては、上記5つの費用すべてが「労務費」として製造原価に含まれます。

ただし、製造部門以外(営業・総務・経理など)の従業員の場合は、5つの費用すべてが販売費及び一般管理費(※)の扱いとなるため、注意が必要です。

(※)販売費及び一般管理費は、企業の販売活動と組織全体の管理活動にかかるコストの総称です。製造には直接的に関わらない、営業活動や管理にかかる人件費などが該当します。

3. 労務費の計算方法

それでは、これらの労務費は具体的にはどのような方法で算出すればよいのでしょうか。まずは計算方法が比較的容易な、間接労務費の計算方法から説明します。

間接労務費の計算方法

間接労務費は、直接労務費以外の費用をすべて合算するのみで算出できます。具体的には、以下のような費用を合算して算出します。なお、計算から除外する直接労務費は直接工の製造に関わる作業時間に応じて発生する賃金のみを指しますので、直接工への賃金とイコールではないことに注意しましょう。

- 直接工の間接作業賃

直接工が運搬や修理など製造以外の作業をした場合や、停電などで作業ができなかった場合に、その作業時間や遊休時間に対して支払う賃金のことを指します。 - 間接工の賃金や給与

運搬や修理、清掃などを行う間接工への賃金や、工場長や現場監督事務員などへの給与を指します。 - 雑給

パートタイマーやアルバイトなどの給与を雑給と呼びます。 - 従業員賞与手当

賞与や通勤手当、住宅手当や家族手当といった従業員に支払う各種手当を指します。 - 退職給付費用

従業員の退職に備えて、事前に積み立てなどを行っている退職金を指します。 - 法定福利費

健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険料のうち、会社が負担する分を指します。

直接労務費の計算方法

直接労務費は、直接工が製造に関わった時間に賃率を掛け算することで算出します。このように書くと、計算式自体は単純なので、算出は簡単だと思われるかもしれません。しかし、直接労務費の算出は以下の2点で複雑になりやすくなります。

複数の製品製造やサービス、プロジェクトの兼任

製造業においては、従来の大量生産とは異なり、少量多品種生産で複数のラインを持つ企業も増加しています。そのため、複数の製造に携わる直接工もいます。また、コンサルティング業やIT企業では、複数のプロジェクトを同期間に兼任することも少なくありません。

原価計算は、個別の製品やサービス、プロジェクト毎に算出するものですので、原価計算を正確に行うには、1個の製品の製造にかかる時間や1つの作業にかかる時間を算出し、製品やプロジェクト毎に賃率をかけて計算する必要があります。これらの時間、すなわち工数を正確に把握し、計算に用いることが求められます。

特に、コンサルティング業やIT業においては、労務費が原価の多くの割合を占めますので、労務費を正確に算出すること、工数を正確に管理・把握することは非常に重要です。プロジェクト管理、工数管理などのサービスやツールを利用し、効率的かつ正確に把握することをおすすめします。

労務費の早期の算出

製造にかかった実際の労働時間は、その製品やサービスの製造が完了しなければ算出することができません。しかしながら、製造が完了してから原価を把握するようでは、作業中に原価が膨れ上がる危険性があり、原価管理が十分とは言えません。そこで、原価計算と同様に、労務費においても標準原価と実際原価の両方を算出し、差異の分析を行うことが必要です。

つまり、ある製品やサービスの製造にかかる標準的な時間をあらかじめ見積もっておき、それに対して賃率と生産量をかけあわせて、標準原価を算出しておきます。その標準原価と、実際に発生した労働時間と賃率、生産量をかけあわせた実際原価の差異分析を行い、原価改善、原価低減を行っていきます。この標準原価の算出に必要な標準作業時間も過去の工数実績から算出する必要があります。

4.業種別の労務費の特徴

労務費は、業種ごとに特徴があります。ここでは、建設業・製造業・サービス業の労務費の特徴についてそれぞれ紹介します。

建設業の労務費の特徴

建設業の労務費は、基本的にはプロジェクトベースで算出します。季節や天候の影響を受けやすく、状況によって作業が中断されるケースも少なくないため、労務費の変動幅が大きいことが特徴です。また、現場ごとに作業の内容や必要な人員が異なるため、賃金にも差が生じやすい傾向にあります。

製造業の労務費の特徴

製造業の労務費は、労働時間にもとづく賃金体系となり、時間外労働が発生するケースが多いため、割増手当も労務費に含まれます。製品原価をきちんと把握しつつ、コスト管理や原価を計算するために、直接労務費・間接労務費を明確に区分することが特徴です。

サービス業の労務費の特徴

サービス業は、繁忙期と閑散期で労務費が大きく異なることが特徴です。顧客対応に直接関与する従業員(接客スタッフ・カスタマーサポートの担当者など)の賃金が大きな割合を占めるため、シフトを管理したり労働時間を正確に記録したりする必要があります。

5.労務費を削減する方法

労務費を削減するためには、次のような取り組みを実施することが大切です。

・業務プロセスを見直す

・人員配置を最適化する

・AIで業務を自動化する

以下で、労務費を削減する方法について紹介します。

業務プロセスを見直す

労務費を削減する方法としてまず挙げられるのが、業務プロセスの見直しです。作業が遅延する原因を特定したり、重複する作業をカットしたり、生産性向上に役立つツールを導入したりなど、業務効率化に向けて改善することで結果的に労務費の削減につながります。

人員配置を最適化する

各従業員のスキルや適性に合わせて、人員配置を転換する方法もあります。それぞれに適した役割・ポジションを与えることで、従業員のモチベーション向上やリソースの最適化につながります。また、売上や来客数などのデータを分析し、人手が必要な時間帯には多く配置し、閑散期には少なく配置することで無駄な人件費を減らすことが可能です。

AIで業務を自動化する

AI搭載ツールや、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、定型業務を自動化する方法もあります。データ入力などの単純作業を自動化すれば、その分の人件費を大幅に削減することが可能です。近年ではさまざまなツールが提供されており、労務に関する業務(給与計算・経費精算・入退社手続きなど)を自動化する事例もあります。

6.労務費を効果的に管理できるツール

ここでは、労務費を管理する際に役立つツールをいくつか紹介します。

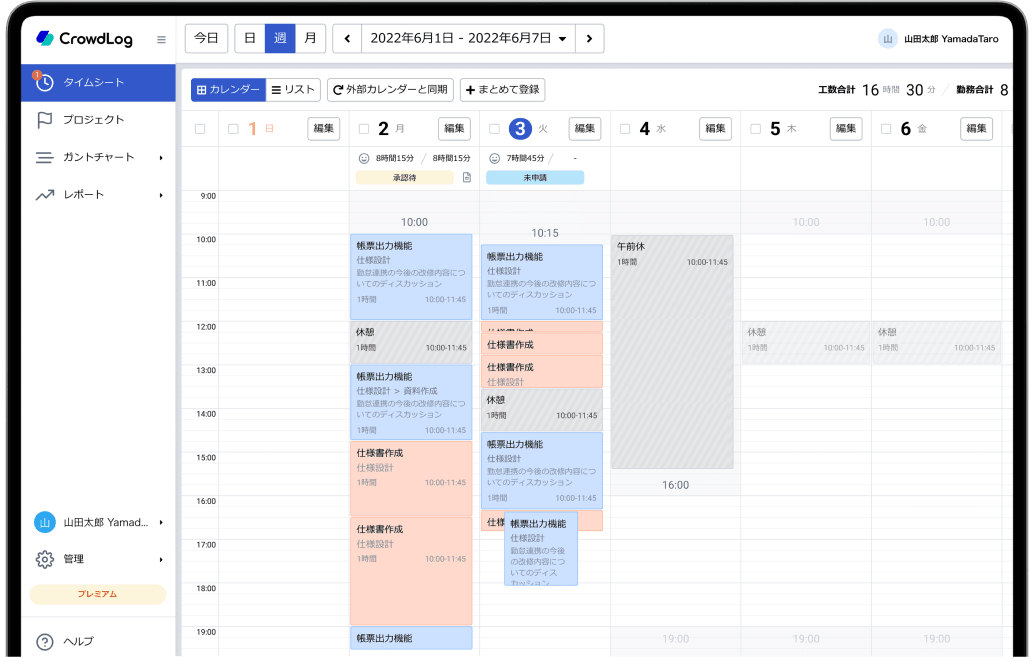

工数管理ツール

工数管理ツールは、プロジェクト単位・タスク単位でかかる労働時間や予算を管理するためのツールです。実際の作業時間や業務量などを可視化できるため、各工程の予算が立てやすくなり、効率的にリソース配分を行うことができます。勤怠管理システムと連携できるツールもあり、実労働時間と照らし合わせて労務費を管理することも可能です。

労務管理ツール

労務管理ツールは、労務に関する業務(勤怠管理・給与計算・年末調整など)を一元管理できるツールです。法令を遵守したうえで、労働時間の記録や休暇管理などの業務を自動化することができます。Excelや手書きで行っていた作業をデジタル化すれば、ヒューマンエラーを減らすことができ、従業員の負担軽減にもつながります。

タイムトラッキングツール

タイムトラッキングツールは、特定の作業にどれくらい時間がかかっているかを記録し、可視化するためのツールです。記録したデータをもとにグラフを作成すれば、時間の使い方や無駄な作業などを視覚的に把握できるため、業務効率化につながります。また、時間管理を意識することで見積もりの精度が高まり、より現実的な計画を立てられます。

7.労務費についてよくある質問

労務費と人件費の違いは?

労務費は、製造に直接関わる従業員の賃金や手当のことです。人件費は、全従業員に支払われる各種コスト(給与・賞与・手当など)が含まれ、より広義の意味を持ちます。

具体的な違いについては、「人件費との違い」をご参照ください。

労務費の計算方法は?

労務費の計算方法は、以下のとおりです。

| 賃率 | 直接工の賃金 ÷ 直接作業の総時間 |

| 直接労務費 | 賃率 × 製品製造時間 |

| 間接労務費 | 労務費総額 – 直接労務費 |

計算方法の詳細については、「労務費の計算方法」をご参照ください。

労務費を削減する方法は?

労務費を削減する方法として、次のようなものが挙げられます。

・業務プロセスを見直す

・人員配置を最適化する

・AIによって自動化する

具体的な方法については、「労務費を削減する方法」をご参照ください。

8. まとめ

変動する環境の中で、競争を勝ち抜くためには、適切な原価管理と利益の改善を継続的に行うことが重要です。このコラムでは、原価の中でも労務費の概要と算出方法について解説しました。繰り返しになりますが、サービス業やIT企業などの原価の多くを労務費が占める業態では、労務費の正確な把握は原価管理の精度に大きく影響します。

一方で、複数のプロジェクトの兼任も多くなりがちなため、各プロジェクトの実際の労務費の算出や工数の見積もり・把握は複雑になりやすくなります。労務費を正確に管理・把握し、原価管理の精度を高めるには、工数管理や原価管理を簡単かつ正確に行えるサービスやツールを利用することを検討してみてください。

※参考:CrowdLog |工数管理