企業会計の中でも、事業の意思決定に役立つのが原価計算です。原価計算は、製品やサービスが適切に収益を上げているかを計るための指標となるものです。企業活動において重要な取り組みである一方、複雑で難しいのが原価計算の特徴でもあります。

この記事では、原価計算に対する理解の第一歩となるように、原価計算の目的や重要性を整理した上で、原価計算の手法やその実施方法、そして原価計算のポイントや原価率などについて解説します。

目次

1.原価計算とは

原価計算とは、製品やサービスを提供するために費やしたコストを集計し、明らかにするための取り組みのことです。企業が製品を製造したり、プラント建設やシステム開発プロジェクトを実施したりする際には、製品の製造費用やプロジェクトで発生した費用を集計し、製品やプロジェクトの収益性を計る取り組みを行います。

一般には、1962年に当時の大蔵省が制定した「原価計算基準」が原価計算の実施基準となっています。ただし、この基準は強制力があるものではなく、また基準自体が柔軟性を持っているため、原価計算には企業が独自の裁量で実施できる範囲も広く存在します。

1-1.原価計算の目的

原価計算を実施する目的は大きく2点あります。

一つは財務諸表を作成するためです。企業が決算において作成する財務諸表では、企業の利益を明らかにするために、売上高と売上原価を記載する必要があります。そこで、原価計算によって製品の原価を明らかにし、企業の利益を示すことで株主等のステークホルダーに経営状況を伝える必要があります。

もう一つは、管理会計を実施するためです。管理会計とは、企業が自社の経営状況を把握し改善していくために、会計情報を活用する取り組みのことです。具体的には、製品の販売価格の決定や各部門・各製品の収益性の把握、これらを踏まえた経営計画の策定などにおいて原価計算が活用されます。

1-2.「原価」に含まれるもの

それでは、「原価」にはいったい何が含まれるのでしょうか。その答えは「その製品やサービスを提供するために発生したすべての費用」です。

より具体的に確認していきましょう。製品の材料調達費用や製造のために必要な設備の導入費用、製造やサービスを提供するための人員にかかる費用、光熱費や輸送費といった諸費用などはすべて原価となります。また、製品を製造するために直接発生した費用だけではなく、バックオフィス部門の人件費や工場や社屋の賃料など、共通的に発生している費用も原価として計算対象とすべきものです。

1-3.原価計算の重要性

原価計算は、決算書類となる財務諸表を作成するために必要なものである一方、企業経営の上でも重要な取り組みとなります。

原価が分からないまま製品を販売したりサービスを提供したりすると、それらの製品やサービスが赤字なのか黒字なのかわからなくなります。売れ行きが好調な製品であったとしても、それが企業の利益に全く寄与できていないといったケースもあります。原価計算を行わないと、製品の実態を把握できず、製品やサービスの改善もままなりません。

また、そもそも新製品を企画したり、製品の改良を行ったりする際にも原価計算の取り組みは重要です。あらかじめ製品の製造に発生する原価を計算し、想定販売数量や市場マーケティングを加味した適正価格などと見比べることで、その製品の製造にゴーを出すべきかを判断することになります。

1-4.原価計算の難しさとは

原価計算は重要な取り組みですが、一方でその実施は難易度が高いものでもあります。

単純に原価を集計するといっても、材料費や労務費といった直接的に発生する費用に加え、工場全体で発生する光熱費や土地代など、幅広く費用を集計し、妥当な方法で計算しなければなりません。ここに原価計算の難しさがあります。

例えば、工場の光熱費はどのように製造原価に反映すべきでしょうか。製品ごとに製造にかかる消費電力が明確に把握できていればよいですが、現実的には難しいことも多いです。そこで、何らかの基準を設け、みなしで費用を按分する必要があります。この基準を決めるのは簡単なことではなく、どうすれば実態に近い按分が可能であるのかは、担当者を悩ませるポイントとなります。

2.原価計算に関連する基礎用語

以下では、原価計算に関して押さえておきたい基礎用語について解説します。

2-1.材料費・労務費・経費

まず押さえておきたいのが、材料費・労務費・経費についてです。原価は、大きくこれら3つに分類されます。

材料費は製品を生産するために必要な材料の原価です。例えば住宅を作るのであれば、木材や鉄骨、キッチンやユニットバスなどの調達が必要となります。これらは原価のうち材料費に相当するものです。

労務費は、製品の製造やサービスの提供のために必要な人件費です。住宅を作る際には、職人や電気工事士などの人材が必要になりますが、これらの人材にかかるコストが人件費となります。

経費は、土地や建物、光熱費や水道代、外注費用などの様々な費用に相当するものです。住宅を作る場合では、間取りの打ち合わせで発生した印刷費などが経費に該当します。

2-2.直接費・間接費

さらに、原価は直接費と間接費に分類されます。

直接費とは、製品を製造したりサービスを提供したりする際に直接的に発生する費用のことです。住宅を作る例であれば、工事に必要な人件費や、木材等の材料費、トイレやキッチンなどの住宅設備調達費用などは住宅を作るために直接的に必要な費用であり、分類上は直接費に該当します。

間接費とは、個別の製品やサービスではなく、全体的に発生している費用のことです。住宅を作るためには、住宅そのものに必要な材料費や労務費だけでは不十分です。例えば、木材を加工する工場を保有している場合、住宅に必要な木材を加工するためのコストや、木材を保管しておくための倉庫などのコストが必要です。このようなコストは、住宅を作るために直接的に発生しているわけではありませんが、間接的に住宅を作るために必要なコストです。

上述した材料費・労務費・経費はそれぞれ直接費と間接費にわけられ、以下の通り計6種類の分類となります。

直接費:直接材料費、直接労務費、直接経費

間接費:間接材料費、間接労務費、間接経費

2-3.変動費・固定費

原価は、その特性に応じて変動費と固定費に分類されます。

変動費とは、製品の生産量やサービスの提供量に応じて変化する費用のことです。例えば、住宅を作るために必要な木材は、住宅の大きさに比例するため、変動費となります。

一方で固定費とは、製品の生産量やサービスの提供量に関わらず、必ず発生する費用です。木材を保管するための倉庫の賃料は、住宅の製造数に関わらず一定で発生します。このようなコストは固定費となります。

2-4.個別原価計算・総合原価計算

原価計算手法には、大きく個別原価計算と総合原価計算という2つの考え方が存在します。

個別原価計算は、製品一つずつの原価を計算する方法です。個別原価計算は受注生産型のビジネスなどで用いられる原価計算方法で、これまで示してきた住宅の建築などは個別原価計算が向いているでしょう。

一方で総合原価計算は、月次などの一定単位で製造した製品の原価を一度に計算する方法です。総合原価計算は大量生産型のビジネスなどで用いられる原価計算方法で、例えばネジの製造など、製品一つ一つの原価が重要ではなく、10,000個や100,000個といった単位で原価を計るべき製品については、総合原価計算が向いています。

3.原価計算の種類

原価計算は目的に応じて大きく3種類の方法が存在します。以下では、それぞれの原価計算手法について解説します。

3-1.標準原価計算

標準原価方式とは、製品の製造やサービスの提供に必要となる標準的な原価を定め、実際に発生した原価との差異を分析する原価計算方法です。

標準原価を作成し、後述する実際原価計算の結果と比較することで、製造上のロスや非効率の発生を把握することができます。

一般的に標準原価計算は、製品の製造開始前や、製品の改良など、製品の製造を開始する前のタイミングで行うものです。あらかじめ目標として標準原価を定め、予定販売価格と比較して製品の利益を確認します。

3-2.実際原価計算

実際原価計算とは、実際に製造やサービスの提供において発生した原価を計算するものです。

実際原価計算は、上述した材料費、労務費、経費を集計する費目別原価計算、そのうち間接費を各部門に配賦する部門原価計算、製品ごとに原価を計算する製品別原価計算の3ステップで実施されます。

実際原価を計算するにあたっては、消費した材料の量や調達単価、作業を行った工数などを把握し、それらの実績をもとに原価を計算します。

3-3.直接原価計算

直接原価計算は、原価のうち変動費のみを対象に原価計算を行うものです。原価のうち固定費については、いくら製造効率を向上させたり製品の製造量を調整したりしても削減することはできません。よって、原価のうちコントロール可能な変動費のみを対象に原価管理を行う目的で、直接原価計算は用いられます。

直接原価計算は、製品の製造量を検討する際などに有効な方法となります。製品の製造量を決定するためには、CVP分析によって損益分岐点を明らかにしますが、直接原価計算によりその際に必要となる変動費を算出することができます。

4.原価計算のステップ

以下では、実際原価計算における原価計算のステップを具体的に解説していきます。なお、ここでは個別原価計算を前提として解説を行いたいと思います。

4-1.計算の前提

まずは、原価計算の前提条件を示します。ここでは、ITシステムの受託開発を例として、複数のプロジェクトにおける原価計算の方法をご紹介します。

<原価計算の前提条件>

計算対象:ITシステムの受託開発を実施する企業

プロジェクトAの直接費:給与 5,000,000円、出張費 500,000円、外注費 500,000円、工数:10人月

プロジェクトBの直接費:給与 7,000,000円、出張費 1,000,000円、外注費 1,000,000円、工数:15人月

その他間接費:電気代500,000円、バックオフィス給与:2,000,000円

プロジェクトAの受注額:9,000,000円

プロジェクトBの受注額:10,000,000円

4-2.費目別原価計算

直接原価計算のファーストステップは、費目別原価計算から始まります。まず、対象範囲における材料費、労務費、経費を直接費、間接費ごとに集計します

本例では、以下の通り集計することができます。

プロジェクトA:直接労務費5,000,000円、直接経費 1,000,000円

プロジェクトB:直接労務費7,000,000円、直接経費 2,000,000円

間接費:2,500,000円

それぞれの計算結果について確認してみましょう。プロジェクトに携わる人員の給与は直接労務費に該当します。また、プロジェクトで発生した出張費や委託先に支払った外注費は直接経費に該当します。よって、プロジェクトA、Bそれぞれで発生した給与は直接労務費に区分し、出張費と外注費は合算して直接経費に区分します。

また、プロジェクトA、Bで直接発生しているわけではない電気代やバックオフィスの給与については間接費として集計します。

4-3.部門別原価計算

次に、間接費をプロジェクトA、Bに配賦します。ここでは、工数の比率により配賦する方法を用います。

まず、工数比率によりプロジェクトA、Bの間接費の負担割合(=配賦率)を算出します。以下の計算の通り、プロジェクトAが40%、プロジェクトBが60%の配賦率となります。

プロジェクトAの配賦率:10 / (10 + 15) = 40%

プロジェクトBの配賦率:15 / (10 + 15) = 60%

次に、配賦率に基づき、間接費を各プロジェクトに配賦します。

プロジェクトAの間接費負担:1,000,000円

プロジェクトBの間接費負担:1,500,000円

4-4.製品別原価計算

最後に、直接費と間接費を集計して、プロジェクトごとの原価を求めます。

プロジェクトAの原価:直接労務費 5,000,000円+直接経費 1,000,000円+間接費 1,000,000円 = 7,000,000円

プロジェクトBの原価:直接労務費 7,000,000円+直接経費 2,000,000円+間接費 1,500,000円 = 10,500,000円

この結果、プロジェクトAの原価は7,000,000円、プロジェクトBの原価は10,500,000円と計算することができました。

最後に、各プロジェクトの利益について確認してみましょう。プロジェクトAの受注額は9,000,000円でしたので、差し引き2,000,000円の利益が得られたことになります。一方で、プロジェクトBの受注額は10,000,000円でしたので、500,000円の赤字が発生してしまったことになります。

5.プロジェクト型ビジネスにおける原価計算のポイント

特にITシステムの受託開発などのプロジェクト型ビジネスにおいては、原価のほとんどを労務費が占めることになります。よって、原価計算における最大のポイントは労務費にあります。

労務費の適切な把握のためには、人員の工数を適切に管理することが重要です。工数を正しく把握することで初めて正確な原価計算が可能となるためです。間接費の配賦を行う上でも、プロジェクトごとに工数を把握できるように管理するべきといえるでしょう。

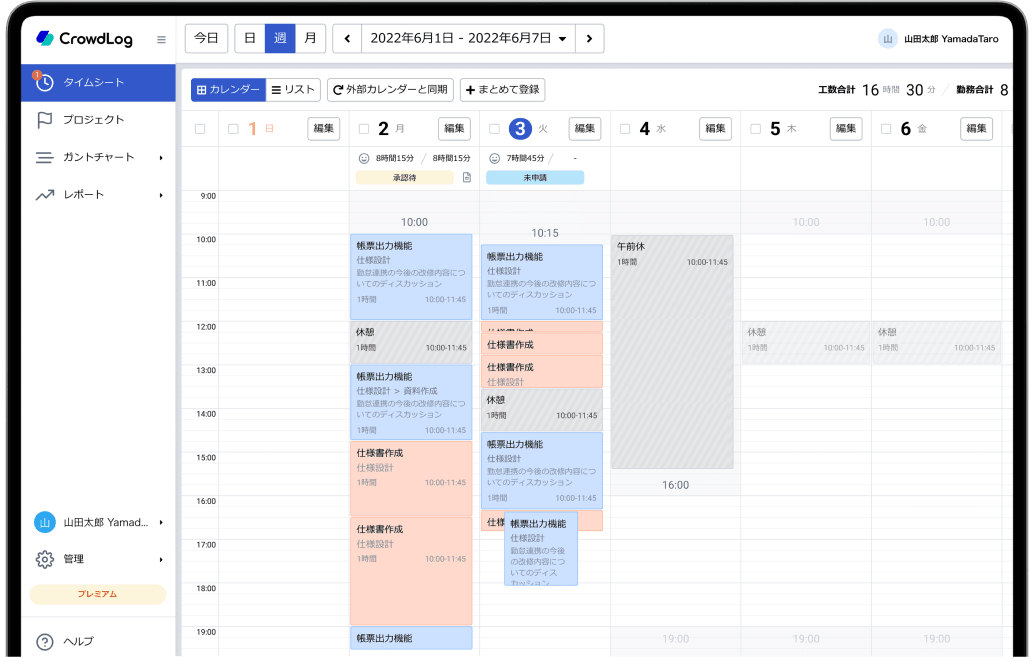

しかしながら、ただでさえ忙しいプロジェクトの実施中において、工数の入力は手間になりがちです。そこで、当社の工数管理ツールであるクラウドログの利用をおすすめします。クラウドログは、直感的でグラフィカルな工数入力が可能です。忙しいプロジェクト中であってもほんのわずかな時間で無理なく登録ができ、正確な工数の把握に役立てることができます。

6.原価計算における原価率とは

原価率は「売上高に対する原価の割合」を意味し、企業がどれくらい効率的に製品を製造できているかを示す重要な指標です。原価率は、以下の計算式で算出できます。

| 原価率の計算式 | 製造原価 ÷ 売上高 × 100 |

たとえば、売上高1,000,000円、製造原価600,000円の場合、原価率は60%(600,000円 ÷ 1,000,000円 × 100)になります。原価率を算出することで、どのくらい利益が出ているかを具体的に把握でき、原価率が低いほど収益性が高いと判断できます。

6-1.【産業別】原価率の平均値

原価率の平均値は、産業ごとに異なります。経済産業省の調査によると、2022年の原価率の実績は以下のとおりです。

| 製造業 | 81.1% |

| 卸売業 | 87.2% |

| 小売業 | 71.7% |

ただし、企業の規模や業種によって実態は大きく異なります。卸売業の場合は「売れた商品の仕入代金」、小売業は「食材等の仕入代金」が主な原価となりますが、製造業では原材料費、製造に関わる従業員の労務費、水道光熱費なども含まれるためです。

たとえば、飲食店の2022年の平均原価率は37.5%となっており、上記の表と比較して半分以下の原価率になります。産業によって目標とする原価率が異なるため、自社の規模や業態と近いデータを参考にし、適切な原価率を設定するようにしましょう。

原価計算に関するQ&A

最後に、原価計算に関するよくある質問をいくつか紹介します。

仕入原価の計算方法は?

仕入原価を計算する場合、商品の仕入代金だけでなく、商品を輸送するためにかかった費用なども含めて計算します。

| 仕入原価の計算式 | 商品の仕入代金 + 付随費用(送料・輸送費など) |

たとえば、原材料の仕入代金が15,000円、輸送費が5,000円の場合、仕入原価は20,000円になります。メーカーの場合、より正確なコストを算出して適正な価格設定を行うために、製造にかかる人件費や水道光熱費などの諸経費も含めて計算するケースが一般的です。

原価計算表とは?

原価計算表とは、製造業などの原価(製品・サービスにかかった費用)を項目ごとに整理・集計するための書類です。単一の製品にかかったコストを算出する場合や、複数製品の原価を一覧表で管理する場合などに作成されます。原価計算表を作成しておくと、製品ごとの原価をひと目で把握できるため、経営判断やコスト管理を行う際に役立ちます。

原価計算の仕訳のコツは?

原価計算の仕訳のコツは、「直接費」「間接費」を製品ごとにきちんと分類することです。とくに製造業では、製造間接費を仕掛品の項目にまとめてから製品に分類します。製造にかかる費用は、製造原価勘定を通じて「仕掛品」から「製品」に分類され、販売されると「売上原価」になる、という流れを意識することが大切です。

原価管理でよくある課題は?

原価計算は担当者の負担が大きく、原価差異分析が間に合わない(※実際にかかった原価と目標としていた原価との差を迅速に分析できない)ことが課題として挙げられます。このような場合、クラウドログのような工数管理ツールや、原価管理システムを導入する方法が有効で、計算や配賦、データ入力などを自動化することで業務効率化につながります。

まとめ

この記事では、原価計算について、その概要や基本的な用語、および実際の計算例を見ながら原価計算のステップについてご紹介しました。原価計算は企業の収益を計るうえでの重要な取り組みです。また、その実施のためには正確な実績の収集が重要となります。原価や原価率を計算する際には、ぜひ正確な実績の収集について意識してみてください。

※参考:CrowdLog |工数管理