36協定は、自社の繁忙期や緊急時の対応などで、法定労働時間を超える残業や休日労働を命じる場合に必要な労使協定です。36協定に違反すると、企業側に罰則が科される可能性があります。今回は、36協定の特徴や適用条件、36協定が必要になるケース・適用除外となるケース、労働者に残業が発生する場合の注意点などを紹介します。

目次

36協定とは?

36協定とは、労働者と使用者(社長・工場長など)で締結する労使協定のひとつです。労働基準法の第36条で定められていることから、36(サブロク)協定と呼ばれています。

法定労働時間を超える時間外労働(いわゆる残業)や休日労働を命じる場合、あらかじめ従業員の代表者などと協定を結び、36協定届(※正式には、「時間外労働・休日労働に関する協定届」)を労働基準監督署へ提出することが義務付けられています。

なお、労働者が1人しかしない場合でも、法定労働時間を超える残業や休日労働が発生する場合は届出が必要です。36協定届を出さずに法定労働時間を超える時間外労働などをさせた場合、労働基準法違反となるので注意しましょう。

36協定に記載する内容とは?

36協定届には、以下のような内容を記載します。

- 残業が必要となった具体的な事由

- 残業の対象となる労働者数

- 法定労働時間を超える労働時間数……など

36協定届は「時間外労働」と「休日労働」の項目が分かれており、それぞれに業務の種類や労働時間、労働者数などを記載する必要があります。

36協定届の記載例や備考については、厚生労働省の公式ページを参照してください。

法定労働時間と所定労働時間の特徴と違い

法定労働時間とは、「労働時間の上限」のことです。原則として1日8時間まで・1週間で40時間までと定められています。また、週1日(あるいは4週間で4日以上)の休日を従業員に与える必要があります。

所定労働時間とは、「企業が定めた労働時間」のことです。始業~終業までの時間から休憩を引いた時間になります。例えば、始業8:00・終業17:00、休憩12:00〜13:00の場合、所定労働時間は8時間という計算になります。所定労働時間は、法定労働時間の上限を超えて設定することはできないことが特徴です。

時間外労働(残業)・休日労働の上限時間はどれくらいか?

36協定届を提出すれば、法定労働時間を超えた残業や休日労働を行えるようになります。ただし、36協定を締結・届出した場合でも上限時間はあり、上限超えで労働させることは原則として禁じられています。

| 一般条項 | |

| 時間外労働と休日労働の上限 | 月45時間以内・年360時間以内 |

会社によっては、繁忙期や緊急時の対応などで上限を超えざるを得ないこともあるでしょう。その場合は、労使間で「特別条項付き36協定」を締結します。特別条項付きで締結すれば、例外として、次の上限まで時間外労働などが可能となります。

| 特別条項 | |

| 時間外労働と休日労働の上限 | 年720時間以内(※) |

| 2〜6カ月の時間外労働と休日労働の平均が80時間以内 | |

| 単月の時間外労働と休日労働が100時間未満 | |

(※)時間外労働が1カ月あたり45時間を超えるのは、1年に6回までと制限されています。

「36協定」が必要となるケース

ここでは、36協定が必要となるケースについて紹介します。

「法定労働時間」を超えた時間外労働を課す場合

法定労働時間を超える時間外労働(残業)を従業員にさせる場合、あらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届出する必要があります。

ただし、法定労働時間(1日8時間、1週間で40時間)を超えない範囲の残業であれば、36協定の締結は必要ありません。法定労働時間を超える労働のことを「時間外労働」といい、「法定内残業」とみなされる場合は36協定の対象外となります。

「法定休日」に労働を課す場合

法定休日とは、労働基準法の第35条で定められた休日のことです。法定休日に労働することを「休日労働」といいます。

使用者は、労働者に対して毎週1回の休日、あるいは4週間で4日以上の休日を付与する必要があります。そのため、休日労働を命じる場合、法定労働時間の範囲内であっても、法定休日を付与できない場合は36協定の締結・届出が必要です。

36協定を締結する2つの条件

36協定は、労働者の過半数で組織する「労働組合」、または「労働者の過半数を代表する者」と書面で締結する必要があります。労働組合・代表者には条件が設定されており、条件を満たさない場合、36協定を締結しても無効とされるので注意が必要です。ここでは、それぞれの条件について説明します。

労働組合の条件

労働組合の場合、以下のようなシンプルな条件になります。

【労働組合の条件】

・事業場で使用されているすべての労働者(※)の過半数で組織する組合であること

(※)労働者に該当するのは正社員だけでなく、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなども含まれます。

労働者の代表の条件

労働組合が存在しない場合、労働者の代表と36協定を締結します。代表者の条件は、以下のとおりです。

【労働者の代表の条件】

①労働者の過半数を代表していること

正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた「事業場で働くすべての労働者」の過半数の代表である必要があります。

②民主的な手続きで代表者を選出すること

36協定を締結するための代表者(※1)を決める旨を明らかにし、民主的な手続き(※2)で選出します。また、代表者の選出は正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた「事業場で働くすべての労働者」が参加できるように周知する必要があります。

(※1)「36協定の締結以外を目的に選出された人」との締結は無効になります。

(※2)代表者を決める際は、労働者の過半数が支持していることが明確になる民主的な手続き(投票・挙手・持ち回り決議など)で選出する必要があります。

③労働基準法の第41条第2号で規定された「管理監督者」ではないこと

労働者の代表は、管理監督者(※3)以外の従業員から選出する必要があります。

(※3)管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について、経営者と一体的な立場にある人のことです。必ずしも管理職=管理監督者とはならない点に注意しましょう。

36協定が適用除外となる3つのケース

36協定は、適用除外となるケースもあります。

ケース①36協定を締結できない労働者

以下に該当する労働者は、労働基準法によって時間外労働などが認められていません。

- 18歳未満の年少者

- 育児や介護をしている人

- 妊産婦(妊娠中、あるいは産後1年経たない女性)

36協定を締結できない労働者の場合、「法定労働時間を超える残業」や「休日労働」、また「深夜労働」が原則として不可とされています。

ケース②上限規制の適用が猶予されている業種

現在では猶予期間が過ぎているため、原則としていずれの業種でも36協定の締結・届出が必須化されています。

これまでの経緯として説明すると、2018年の労働基準法の改正にともない、時間外労働の上限規制や36協定届の様式などが変更されました。36協定が施行されるタイミングは企業規模によって異なり、大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日からです。

ただし、以下の業種は改正への対応に時間がかかるため、2024年3月31日まで猶予が与えられていました。

- 建設事業

- 自動⾞運転の業務

- 医師

- ⿅児島県と沖縄県における砂糖製造業(※)

(※)季節によって業務量が大きく変動すること、離島で行われるので人材確保が難しいことから、猶予措置が取られていました。

ケース③36協定の適用除外となる業務

新技術・新商品、または役務の研究開発に携わる業務は、36協定の適用対象から除外されています。特定の時期に業務が集中することから、36協定の上限規制となじまないとされているためです。ただし、「週40時間を超える時間外労働」が月あたり100時間を超えた場合、従業員に対して、医師による面接指導を受けさせることが義務づけられています。

労働者に残業が発生する場合の5つの注意点

労働者に残業が発生する場合、以下のような注意点があります。

勤怠管理をきちんと行う

36協定を遵守するためには、勤怠管理をきちんと行うことが重要です。残業代を計算するだけでなく、誰が・いつ・何時間働いているか、上限超えの残業が発生していないかなどを確認するために行います。36協定は法律で定められた労使協定であり、違反すると「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があるので注意しましょう。

時間外労働と休日労働を合算する必要がある

36協定は「一般条項」「特別条項」のどちらの場合でも、以下の要件が適用されます。

- 時間外労働と休日労働の合計が、1カ月で100時間未満とすること

- 時間外労働と休日労働の合計が、2~6カ月の平均で80時間以内にすること

そのため、休日労働の労働時間数もきちんと把握し、時間外労働(残業)との合計時間を算出・管理する必要があります。

従業員の健康・福祉に関する措置を取る

36協定を締結・届出すれば、法定労働時間を超える残業や休日労働を命じることができます。ただし、特別条項付きの36協定を締結する場合、労働者の健康・福祉を確保するために、以下のような措置を取る必要があります。

- 医師による面接指導

- 健康診断

- 深夜労働の回数制限

- 代償休日の付与

- 相談窓口の設置……など

休息時間を確保できるように管理する

36協定は、「繫忙期や緊急時の対応などでどうしても人手が必要な場合、特例として残業してもらう」という取り決めです。36協定を締結すれば、上限いっぱいまで働かせていいというわけではありません。やむを得ない状況の場合のみ従業員に残業してもらい、残業が発生する場合も必要最低限に留めるべきとされています。

上限時間だけ意識するのではなく、なるべく残業にならないように管理し、従業員が必要な休息時間を確保できる体制を構築しましょう。

短期労働者の時間外労働は「目安時間」を超えないようにする

短期労働者(雇用期間が1カ月未満の人)であっても、時間外労働や休日労働を命じることは可能です。ただし、時間外労働の目安時間を超えないように調整する必要があります。

【短期労働者の時間外労働の目安時間】

- 1週間で15時間まで

- 2週間で27時間まで

- 1カ月で43時間まで

なお、36協定に違反した場合、罰則は企業に対してだけではありません。労務管理を行う人(労務部の責任者・管理監督者など)に科せられる場合もあるため、「企業の問題なので関係ない」と放置していると、責任者個人も罰せられる可能性があるので注意が必要です。

36協定に関するQ&A一覧

最後に、36協定に関する「よくある質問」をまとめました。

36協定の有効期間は?

36協定の有効期間は、一般的に1~3年です。起算日(労働基準監督署へ届出した日)から数えて1年間と設定されるケースが多い傾向にあります。有効期間を過ぎた場合、法定労働時間を超える残業や休日労働を命じることができないため、有効期間が満了する前に、毎年更新の手続きを行い、労働基準監督署へ届出する必要があります。

労働者の代表が退職してしまったらどうする?

36協定は、使用者と労働者の代表(あるいは労働組合)の間で締結しますが、36協定の有効期間中に代表の従業員が退職してしまった場合、36協定の再締結は原則として必要ありません。

ただし、特別条項付きの36協定を締結している場合、再締結したほうが良いでしょう。特別条項付きの36協定は「労働者の代表に対する事前申し入れ」が前提とされている場合が多く、代表者が不在のままでは手続きが進まないためです。この場合は、あらためて労働者の代表を選出する必要があります。

「36協定届」と「36協定書」は同じ?

「36協定届」と「36協定書」は別もので、作成の目的が異なります。36協定書を作成する目的は、労働時間などを労使間で確認し、合意を得ることです。なんらかのトラブルが発生した場合、法的な証拠となります。36協定届は、36協定を締結したことを労働基準監督署に届出するための書類として作成します。

また、36協定書には「労使双方の代表者による署名・捺印」が必要ですが、36協定届には必要ありません。記載する内容は協定書・協定届で大差ないため、協定書と兼用するケースが一般的です。「36協定届」が36協定書も兼ねる場合、署名・捺印が必要になります。

【無料資料】工数管理を軸にした生産性向上・業務改善の5つのステップ

まとめ

今回は、36協定の概要や締結する条件、注意点などを紹介しました。36協定届は紙面で2部用意し、1部は労働基準監督署に預け、1部は控えとして持ち帰ります。ただし、紙面で用意すると交通費などのコストがかかるため、「e-Gov」による電子申請がおすすめです。

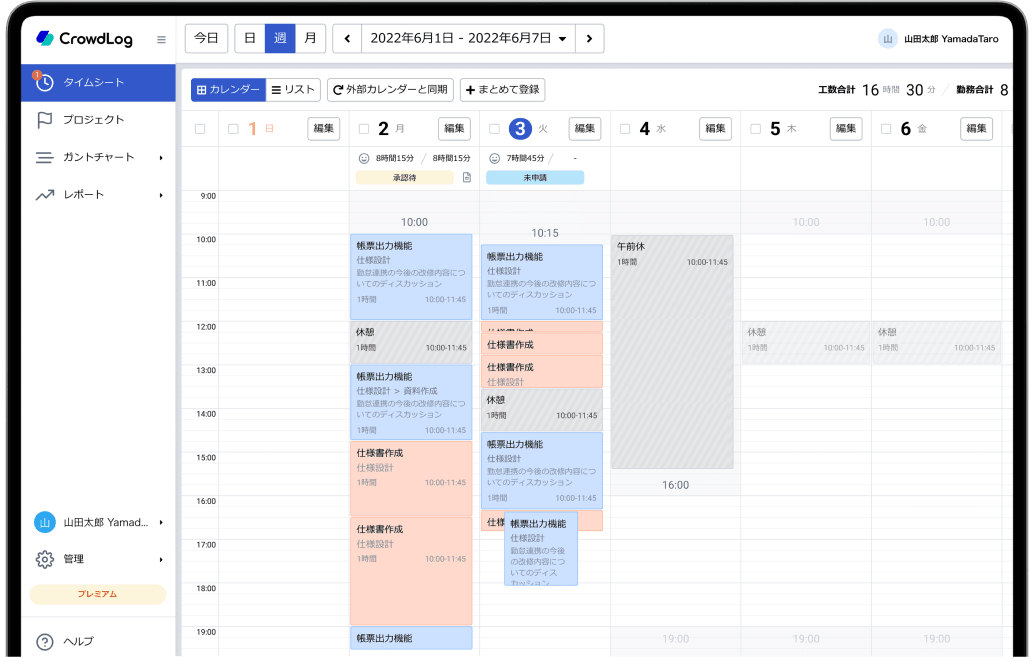

なお、労働時間や残業の有無などを管理する際は、専用ツールを利用すると業務を効率化できます。管理ツールはいくつかありますが、CrowdLog(クラウドログ)なら労務に関するデータを一元管理することが可能です。半自動でデータを入力できるため、勤怠管理・進捗管理・損益管理・原価管理といった幅広い用途で活用されています。

搭載機能や料金プラン、導入事例などについては「クラウドログの公式ページ」を参照してください。