紙製品や外食産業向けの厨房・業務用備品を取り扱うオザックス株式会社は、近年DX推進に力を入れています。特に受発注業務や在庫管理を担当する業務本部では、工数の可視化と業務効率化が急務となっていました。

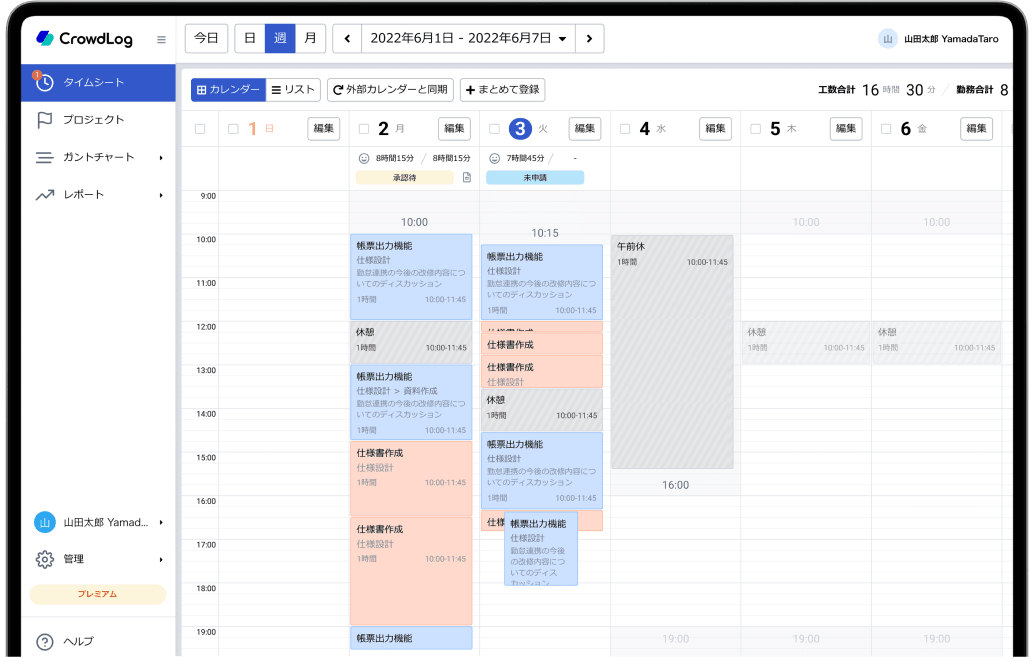

2024年には従来のExcelでの工数管理からクラウドログへの切り替えを行い、属人的な集計作業からの脱却と業務改善に向けた取り組みを推進しています。導入までのプロセスを担った業務本部の増田聡史様に、クラウドログ導入の背景と、これまでに得られた成果、今後の展望についてお話を伺いました。

背景

- Excelでの工数管理を行っていたが、メンテナンスの手間が属人化していた

- リーダー層の集計業務に毎月30時間程度の工数がかかっていた

- 人員の入れ替わりが多い部署で、業務の引継ぎや工数把握の効率化が必要だった

決め手

- 工数を入力後、入力者自身が結果をリアルタイムに確認できる

- 視覚的にわかりやすいグラフ表示で、データの確認がしやすい

- 集計作業が自動化され、工数を大幅に削減できると判断できた

効果

- マネージャー層の集計業務が月30時間からゼロになり、大幅な工数削減を実現できた

- 工数データがリアルタイムで可視化されるため、従業員のモチベーションが向上した

- 人員の入れ替わりが多い中でも、前任者の工数実績を参考に引継ぎがスムーズになった

2,000社以上にサービスを提供、その業務量には差が生じていた

御社の事業内容について教えてください。

増田 聡史様(以下、敬称略):弊社は主に二つの事業を展開しています。一つは紙・特殊紙などを国内外から調達して製紙会社などに卸売する事業、もう一つは外食チェーンや居酒屋、ファーストフードなどに厨房や店舗用の備品などを販売する事業です。創業は紙の商社としてスタートしましたが、現在は外食関連の売上がやや多くなっています。お客様は全体で2,000社ほどあり、外食側では大手チェーンが中心で、紙関連では印刷会社が主な取引先です。

当社は「Change・Challenge・Create」という3Cをポリシーとして掲げ、特に新規事業開拓に力を入れています。既存の大口取引先だけでなく、第二の柱となる新たな取引先を開拓することも重要な経営課題となっています。

工数管理に取り組むようになったのは、いつ頃からでしょうか。

増田:工数管理を始めたのは3年ほど前からです。業務本部はバックオフィス的な間接部門であり、ここでの人件費を営業部門別へ適切に配賦する必要がありました。そのため、個人が得意先ごとにどのくらいの対応時間を必要としているかを把握するために開始しました。

また、業務本部は女性が大半を占める部署であることから、育休取得者の割合が高く、人員の入れ替わりに伴う業務の引き継ぎも頻繁に発生します。人員が足りない部分は派遣社員などの力を頼ることになりますが、部署で同じ量の業務を遂行し続けるためにも、担当者別の業務量を把握することが必要でした。

受発注の事務処理や在庫管理といった業務は、個人差は生まれやすいものなのですか。

増田:通常なら業務の流れはほぼ同じなので、そこまで差は生まれません。しかし、商社という立場上、お客様に寄り添ったサービスを提供しようとすると、取引先ごとのご希望や習慣に対応する必要が生じます。

返信メールのフォーマットや、特別な在庫を持っている場合の手配方法など、顧客ごとに細かな違いがあるため、同じ業務でも使う時間が大きく異なるのです。当然、この時間差は利益率に影響します。売上は伸びていても、工数がかかりすぎて利益が圧縮されるケースもあるので、それを正確に把握したいという意図もありました。

Excel管理による属人化解消と集計時間の短縮を目指して

クラウドログの導入前は、Excelで工数管理されていたそうですね。

増田:はい、約50名の社員が5分単位で工数を細かく入力し、5つあるチームの各リーダーが週次で取りまとめていました。各リーダーが週に1時間かけてマクロを使ってエラーチェックなどを行っていたため、月に4時間×5チームで20時間の工程になります。さらに本部長が月次でまとめる作業もあるため、トータルで月30時間程度の集計業務が発生していました。

当時の本部長が集計用に複雑なマクロを作成したのですが、理解できるメンバーが限られていたため、イレギュラーな項目を入力するときなどフォームを修正できる人が少なく、対応に時間がかかっていました。また入力結果が視覚的に確認しづらかったため、工数入力へのモチベーション維持が難しいという面もありました。

クラウドログを導入するきっかけを教えてください。

増田:展示会を訪れた際に、上長がブースに立ち寄ってクラウドログの存在を知りました。私たちは会社全体のDX推進が求められる立場で、何か業務改善のヒントが得られないかと、工数管理に限らず広く情報を求めていたところで偶然出会いました。

導入の決め手となったのは、クラウドログなら工数を集計する際の属人性を解決できると感じられた点です。さらに、自らがタイムリーに入力した工数を確認できる点も魅力的でした。加えて、実際に集計を行うマネージャー陣はグラフ機能に惹かれていました。簡単な操作で、誰でもきれいなグラフが作れるので、今まで「入力だけ」「集計だけ」で終わっていた工数が可視化できるようになるのは大きなメリットと考えられました。

ほかのツールとの比較はされなかったのでしょうか?

増田:クラウドログの社内での評価が高かったため、わざわざ他のツールと比較検討することはしませんでした。課題解決につながりそうで、なおかつコストパフォーマンスもよかったので、上層部からも良い評価を得たことから、深く他社製品を探ることはしませんでした。

クラウドログの親身な対応と効果を高める本質的なアドバイス

導入までのクラウドログのサポートに対する評価をお聞かせください。

増田:導入にあたっては、クラウドログの方と頻繁に打ち合わせを行いました。オンラインでのミーティングも即日対応してもらえるなど、手厚くサポートしていただいたのがありがたかったです。

準備段階で特に印象に残っているのは、チームごとで異なっていた工数入力の項目を統一したことです。できるだけ精緻に管理するために、クラウドログの方から「例外項目はなるべく作らないほうが良いです」とアドバイスをいただき、確信をもって社内を説得することができました。現場レベルでは、さまざま例外事項が出てくるものですが、それらに際限なく対応していると「その他」という要素ばかりが増えてしまうため、項目を統一する意義は大きかったと感じています。

導入直後の1週間程度は、社内での私への問い合わせが多く来ましたが、それは主に項目の統一化に関するもので、機能面での問題はほとんどありませんでした。インターフェースもわかりやすく、社員の皆さんは入力自体には抵抗なく取り組んでくれました。

クラウドログを導入してどのような効果がありましたか?

増田:マネージャー層の集計業務がほぼゼロになったことが最大の効果です。月30時間ほどの集計作業が実質ゼロになりました。管理者はボタン1つでグラフや必要なデータを取り出せるようになり、大幅な工数削減を実現できました。

部署の特性上、人員の入れ替わりが多い中で、引継ぎの際に前任者がどの程度の時間でどんな業務を行っていたか明確になり、業務の目安が立てやすくなりました。上長との1on1ミーティングにも変化が現れつつあります。主観的な印象だけで会話が行われがちでしたが、具体的なデータを共有できるので、より適切な評価や指示が可能になったという声も上がり始めています。

他部門にも広がる工数管理の意義。クラウドログだから取り組みやすい

社員の方々の意識変化という点ではいかがでしょうか?

増田:データが可視化されたことで、工数管理の意義に対する理解が広まった結果、別部署でも工数管理を実施したいという要望の声が上がるようになりました。クラウドログによる工数管理は、業務本部の60名程度でスタートしましたが、マネージャー陣の工数削減効果が社内で評価されたため、半年前からは営業部門も新たに取り組んでいます。結果として、現在はライセンスを追加し、100名程度まで利用が増えています。

どの会社にも共通した悩みかもしれませんが、営業部門は各自の業務内容が属人化し、ブラックボックス化しやすいという課題があったために、かねてから工数管理の必要性を感じていました。ちょうど業務本部で成果が上がってきたことを聞いて、導入を決断したと聞いています。早速、営業部のマネージャーも工数管理により稼働状況が可視化されたことに手ごたえを感じているようです。

今後の展望や目標をお聞かせください。

増田:業務本部としては、DX推進による業務削減が最大の目標です。今後はクラウドログのデータをもとに無駄な工数を特定し、削減・効率化を進めたいと考えています。また、営業部門との連携を図り、営業と業務部門で重複している業務を最適化する取り組みも進めています。営業が作成している資料や在庫表の送付など、バックオフィスでもできる業務はないか、逆に業務部門が行っている営業的な顧客対応の分担などを検討したいと思います。

ただし、可視化まではできても、社内のリソースや知識で分析し、業務削減の仮説を立てるところまで独自で行うのは難しいとも感じていました。そんなとき、クラウドログ側で、分析から業務改善までのコンサルティングも実施していただけると聞いて、非常に楽しみにしているところです。今後は、大阪支社への展開が始まる動きもあり、さらに全社的な広がりを見せています。ゆくゆくは全社で工数を可視化し、業務の最適化を図っていきたいと考えています。

工数管理システムの導入を検討している企業へのアドバイスをお願いします。

増田:工数管理は単に時間を記録するだけでなく、データを活用して業務の効率化や適正化につなげることが重要です。クラウドログのような使いやすいツールであれば、現場の負担も少なく続けられますし、データの可視化によって従業員の理解も得やすくなります。

特に人の入れ替わりが多い部署や、業務の標準化を図りたい場合には、工数の可視化は非常に有効です。従来の方法で面倒と思われていた工数管理も、直感的に使えて結果もすぐに確認できるシステムであれば、前向きに取り組めるようになります。自社の課題に合わせてツールを選定し、データを活用していくことで、着実に業務改善につなげられると思います。

オザックス株式会社

1920年9月

事業内容:生活産業製品の生産・加工・販売、合成樹脂原料の販売、洋紙・板紙・紙二次製品及びパルプの販売、食品の販売、上記に関する輸出入

社員数:449名(2023年度 グループ計)

資本金:5億2百万円